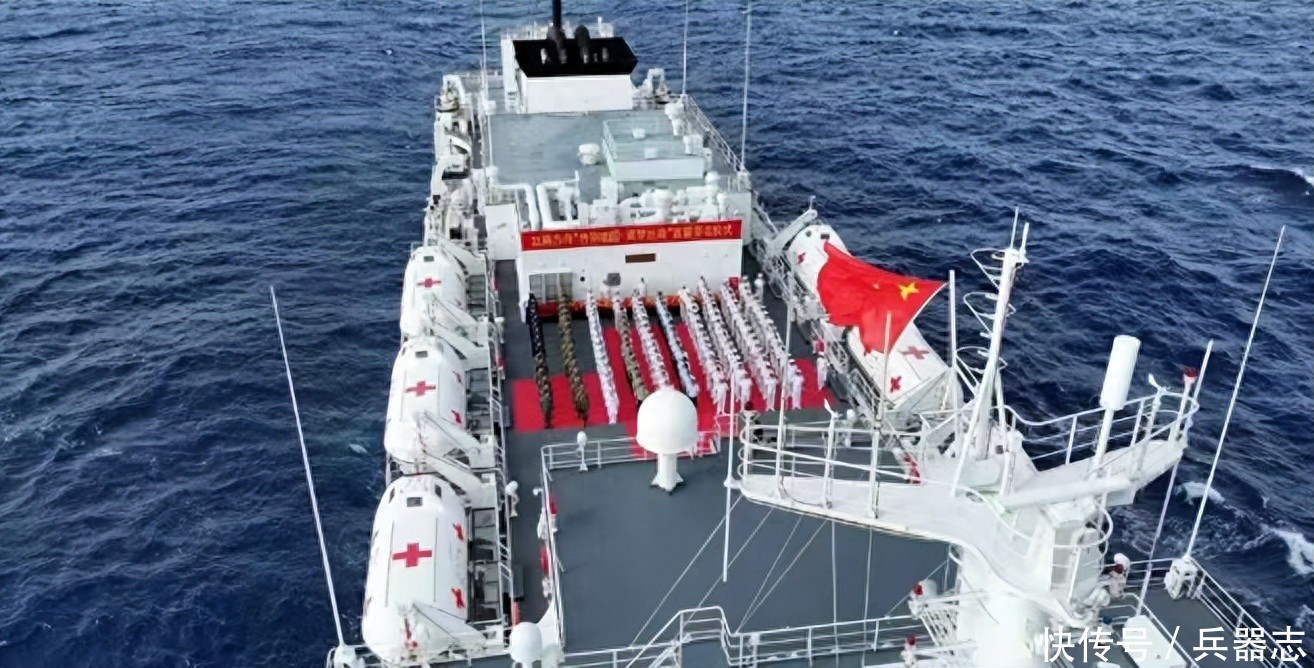

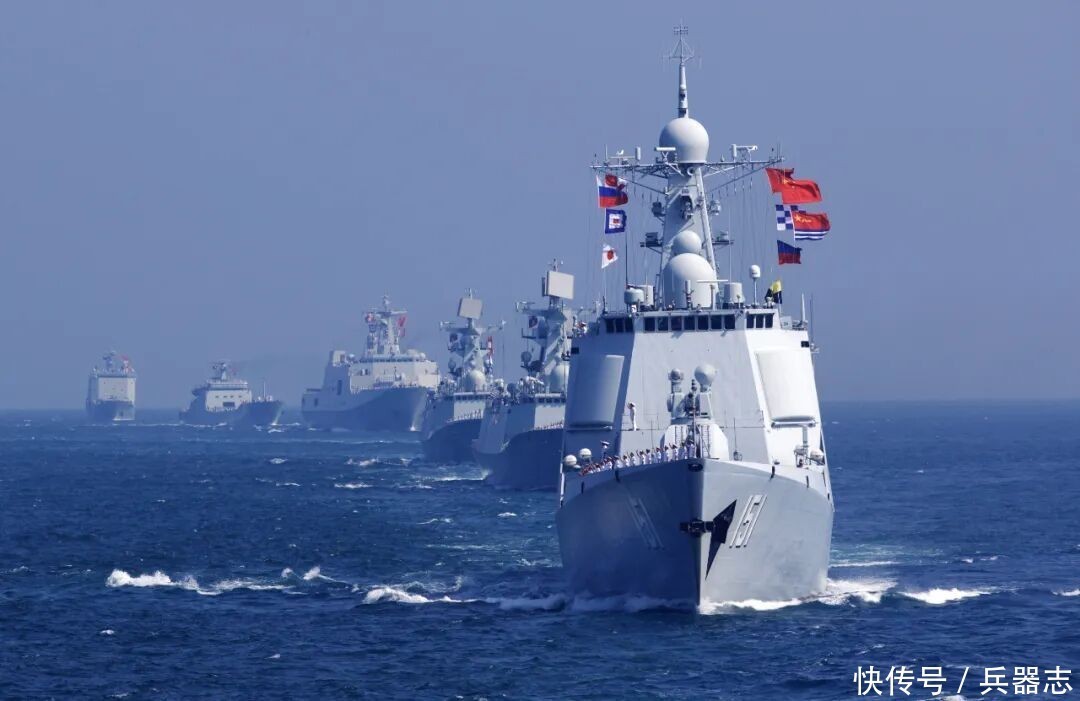

最近一艘中国的万吨医院船“丝路方舟号”出行引发了全球范围的关注,尤其是在美洲地区。“丝路方舟号”此次执行的和谐使命-2025,标志着中国海军人道主义外交的新阶段。然而,美国媒体对此却反应强烈,甚至出现紧张情绪,称这不仅是中国对美洲的“挑战”云沪深配资,更是让其在传统影响区域内倍感焦虑。

从9月5日从福建泉州港出发到南太平洋和拉美地区,计划历时200多天,途经十多个国家,这艘巨型医院船的使命是提供医疗服务和促进文化交流。对于美国来说,当他们习惯于将拉美视为自家的“后院”,一旦出现了这样一个“不请自来”的中国客人,情绪自然会变得复杂而焦虑。

美国向来以军事与经济等手段维护其在全球,尤其是拉美地区的影响力。自19世纪起,拉美就成了美国施展其权力、推广“门罗主义”的重要场所。但是,从历史经验来看,这种霸权式的外交政策正遭遇强烈的反弹。近年来,拉美国家逐渐意识到与其他国家合作的重要性,中国的无条件援助正是一个重要信号。美国对这种“不附加条件”的合作方式感到无从理解,甚至是抵制。这种情况恰恰揭示了美国在拉美长期以来的影响力正在被削弱,越来越多的国家在重新审视与中国的关系。

“丝路方舟号”并不是一艘普通的船,它搭载着先进的医疗设备及专业医疗团队,旨在帮助那些急需医学支持的国家。而美国在这些国家常常以条件附加、军事合作为前提进行援助云沪深配资,其实质是通过利益交换来维系自己的影响。试想一下,当中国的医院船在拉美传播“健康与温暖”的时候,一些国家自然会怀疑,为什么美国的军事医疗援助总是带着附加条件呢?

在中美之间,有着显而易见的制度与逻辑差异。美国的逻辑基于其绝对的军事与经济优势——“强者生存,弱者服从”。相反,中国强调的是互利共赢、共同发展,努力打造“人类命运共同体”的新时代。正因为如此,“丝路方舟号”的到来并不仅仅是一次人道援助,更是一次价值观的传递。

美国的反应实际上暴露了其深层的焦虑:在国际社会中,美国逐渐失去了一贯的绝对主导地位。高昂的援助代价、频繁的制裁措施以及军事干预的策略无法再有效地维系其影响力。而此刻,中国的医院船以其纯粹的人道关怀,挑战了美国长期以来构建的“只许州官放火”的标准,给予拉美国家新的选择。这不是简单的援助,而是一种结构性的转变——“中国不求回报地提供帮助”,这一点直击美国的软肋。

对比美国媒体的敏感反应也在于他们习惯将所有国际行为归结为军事斗争。在他们眼里,所有的行动都要与军事利益挂钩,甚至将中国的医疗援助误解为一种战略意图。但是,看看“丝路方舟号”的构造与任务,车载设备远不止输送药品,它还承载着微笑与关怀,传递的是真正的人道精神。

在中国的医院船出行过程中,不仅关注疾病,比如传染病的防控、救助突发公共卫生事件,还融入了中医元素,通过健康和文化的交流,建立起更加深厚的友好合作关系。这与美国的医院船常常与军事行动捆绑、服务于战争的局面形成鲜明对比。美国的医院船从不会单独存在,它们背后的军事目的往往被掩盖在表面的“人道主义”之下。

对于拉美国家来说,中国医院船的到来无疑是一剂强心针。对于医疗条件欠缺的地区,“丝路方舟号”带来的医疗服务意味着希望。这种人道主义的输出,不拘泥于政治条件,真正体现了互利共赢的精神。中国与拉美国家的合作始终基于平等与尊重,无论是基础设施建设还是医疗援助,均不附附加条件,而是出于“真心实意”的动机。

结合近年来中国在拉美的投资热潮云沪深配资,这样的合作模式逐渐成为拉美国家追求发展的重要选择。拉美需要的不仅仅是资金援助,更希望得到真诚与尊重的合作关系。很明显,随着“丝路方舟号”的到来,这种合作关系将更加深入。

天成配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。